Foram encontrados micróbios congelados durante cerca de 40.000 anos no permafrost do Alasca. Ao descongelarem em laboratório, revivem, reorganizam-se e começam a consumir carbono orgânico.

- Micróbios antigos acordam após 40.000 anos.

- Liberação de CO₂ e metano do permafrost profundo.

- Atraso inicial, depois atividade acelerada.

- Mais meses quentes = mais carbono na atmosfera.

- Risco de retroalimentação climática.

- Mudanças locais, impacto global.

- Ciência fundamental para modelos climáticos e planeamento.

Micróbios antigos congelados durante 40 000 anos despertam, reorganizam-se e começam a libertar carbono

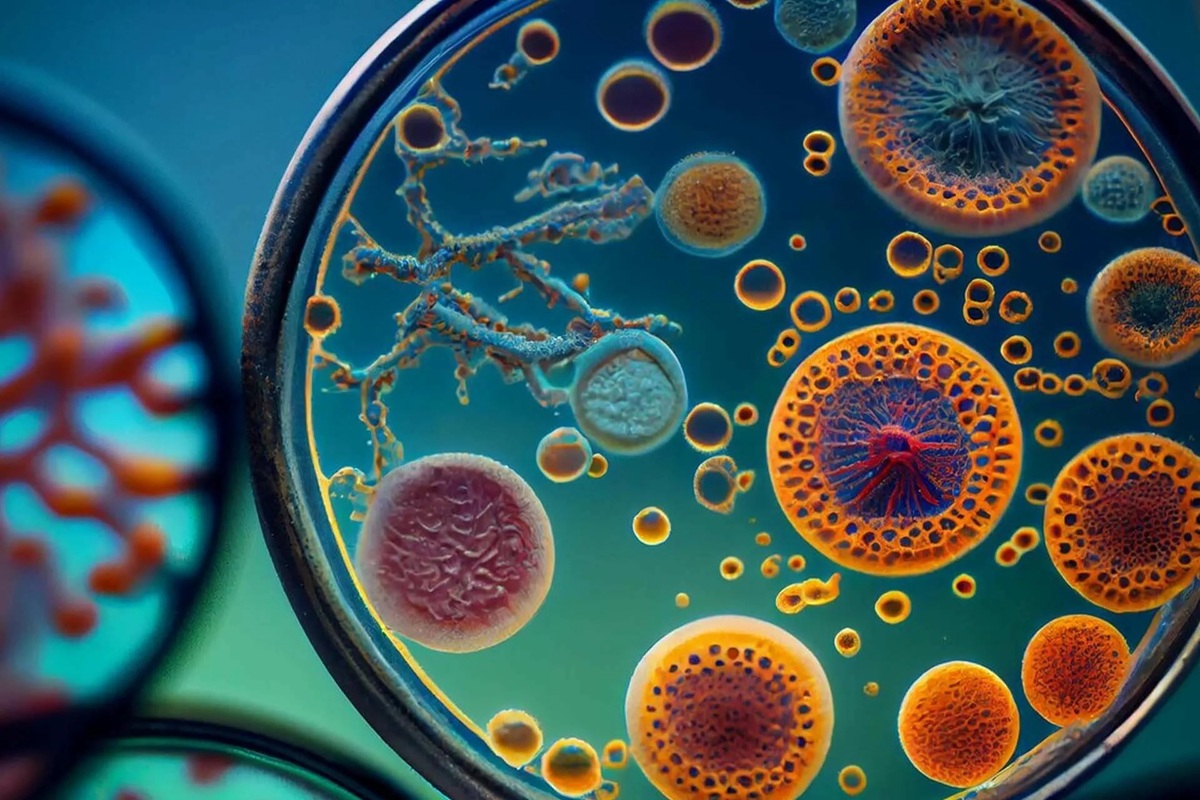

Os micróbios presos no permafrost profundo, aquele solo que permanece congelado por pelo menos dois anos consecutivos, podem voltar à vida quando a temperatura sobe. Eles não apenas revivem: eles se reorganizam e começam a metabolizar carbono, liberando dióxido de carbono e metano em questão de meses. Isso ocorre mesmo em camadas que durante décadas foram consideradas inercias seguras, muito frias ou isoladas para se preocupar. Algumas destas formas de vida estão adormecidas há quase 40 000 anos. As experiências foram realizadas com amostras recolhidas num túnel de investigação nos arredores de Fairbanks, no Alasca, onde o subsolo funciona como um arquivo natural de climas antigos, vegetação desaparecida e microrganismos que ficaram presos muito antes da existência das cidades modernas.

Micróbios em descongelamento e carbono

O trabalho é liderado por Tristan Caro, investigador de pós-doutorado em geobiologia no Instituto de Tecnologia da Califórnia. Sua especialidade é estudar como os micróbios conseguem sobreviver em condições de frio extremo, baixa disponibilidade de oxigénio e nutrientes mínimos, e como recuperam a atividade quando o gelo deixa de ser gelo. Os solos do norte armazenam uma quantidade enorme de carbono orgânico, aproximadamente o dobro do que existe atualmente na atmosfera. Se esse carbono começar a transformar-se em CO₂ ou metano à medida que os verões se prolongam, a situação pode escalar rapidamente. O Ártico já está a aquecer a um ritmo superior à média global, o que abre a porta a processos que eram puramente teóricos há algumas décadas.

No Alasca, cerca de 85% do território é sustentado por permafrost. Esse suporte condiciona estradas, edifícios, cursos fluviais e até mesmo a pesca local. Também determina por que um túnel escavado em terreno gelado oferece um acesso tão valioso a camadas que, em circunstâncias normais, nunca veriam a luz do dia. Grande parte do permafrost profundo está muito abaixo da zona que descongela no verão. Permaneceu isolado da luz, do oxigénio e de qualquer sinal da superfície durante milhares de anos. Isto significa que os micróbios que despertam lá em baixo formam comunidades muito diferentes das que vivem perto da camada ativa superficial.

Estudar micróbios descongelados

As amostras foram recolhidas num complexo subterrâneo ao norte de Fairbanks. Para evitar que a exposição ao ar alterasse os resultados, elas foram armazenadas em câmaras seladas com níveis mínimos de oxigénio. Os investigadores incubaram as amostras a 4 °C e 12 °C durante meio ano, temperaturas que representam verões amenos e episódios mais quentes, cada vez mais frequentes no Ártico.

Para detectar quais células estavam realmente a crescer, adicionaram deutério, um tipo de hidrogénio mais pesado. Se os micróbios incorporassem esse deutério nas suas membranas, era sinal de que estavam a reparar danos, a crescer ou a reconstruir estruturas básicas. Paralelamente, utilizaram técnicas de rastreio isotópico para acompanhar a atividade bioquímica e ver como as comunidades mudavam ao longo das semanas. Um detalhe curioso: muitas das células que despertaram preferiram sintetizar glicolipídios, gorduras associadas à resistência ao frio. Parece que esses compostos lhes permitiram sobreviver congeladas durante milhares de anos, algo que, em qualquer outro contexto, parece quase impossível.

O que mudou após meses

Durante o primeiro mês, a atividade foi mínima. Um ritmo quase imperceptível: entre 0,001 e 0,01 % das células renovavam-se a cada dia. Esse atraso ajuda a explicar por que alguns dias quentes não são suficientes para disparar a liberação de carbono. É preciso tempo. Mas por volta do sexto mês tudo mudou. As comunidades microbianas perderam diversidade, reorganizaram-se e começaram a gerar biofilmes, uma espécie de camada viscosa que lhes permite agrupar-se e trabalhar de forma mais eficiente. É um comportamento muito semelhante ao que ocorre nos solos superficiais atuais, embora as espécies não sejam as mesmas.

A equipa observou sinais claros de ressurreição microbiana: atividade metabólica, reconstrução celular e estruturas visíveis que indicam que a vida, mesmo após milénios, pode recomeçar se o ambiente o permitir. Houve também algo importante: os primeiros gases libertados nem sempre provêm da atividade microbiana. Às vezes, são bolhas antigas presas no gelo. Diferenciar ambas as origens é fundamental para interpretar qualquer medição de campo.

Os verões mais longos aumentam o risco

A NOAA vem alertando há anos que as estações quentes no Ártico estão a se prolongar. Não se trata de ondas de calor pontuais: é uma transição lenta, mês a mês, que faz com que áreas profundas permaneçam em estado de degelo por períodos mais longos. E, com isso, os micróbios têm tempo suficiente para sair do seu letargo. Quando a camada ativa de verão — o metro ou metro e meio de solo que derrete a cada ano — se torna mais profunda, o oxigénio chega a zonas que antes estavam isoladas. A água também se infiltra mais profundamente. Esse cocktail desperta processos que transformam a matéria orgânica enterrada em CO₂ e metano, ambos gases com uma enorme capacidade de reter calor. Se o aquecimento não for travado, o sistema pode entrar num ciclo vicioso: mais degelo, mais emissões naturais, mais calor, mais degelo. Os cientistas reconhecem que esse processo continua sendo uma das grandes incertezas dos modelos climáticos globais. Os investigadores salientam que um único dia de calor não muda nada. O que muda tudo é que as estações temperadas começam mais cedo e terminam mais tarde. É aí que os micróbios antigos encontram a oportunidade.

Lições dos micróbios descongelados

O estudo foi realizado com um número limitado de amostras e num único local. Nem toda a região do Ártico se comportará da mesma forma. A Sibéria, a Gronelândia ou o norte do Canadá têm comunidades microbianas distintas, com ritmos próprios e adaptações únicas. Mesmo assim, os resultados apontam para um fator-chave: o tempo de descongelamento. Se o solo permanecer suficientemente quente durante vários meses consecutivos, os micróbios podem completar o seu atraso inicial e entrar em plena atividade dentro da mesma estação. As equipas de campo precisam de combinar medições da profundidade do degelo, fluxos de gases e marcadores isotópicos para melhorar as previsões. Ao mesmo tempo, os engenheiros e as administrações precisam de mapas mais precisos das camadas ricas em gelo para adaptar estradas, tubagens ou edifícios a um terreno que já não é tão estável como antes. Separar o gás antigo do gás produzido por micróbios ativos será essencial. Essa distinção permitirá orientar investimentos públicos e avaliar melhor como o clima pode evoluir a curto e médio prazo.

Qual o impacto que isso pode ter no ambiente

A reativação de micróbios milenares se encaixa em um problema maior: a liberação progressiva do carbono ártico. Se as temperaturas continuarem subindo, parte do carbono preso durante milhares de anos passará para a atmosfera na forma de CO₂ e metano. Essa transição não depende de decisões humanas diretas; responde apenas à física do gelo e à biologia do solo. O risco é que essas emissões naturais impulsionem ainda mais o aquecimento global, dificultando o cumprimento das metas climáticas. Além disso, o degelo altera os ecossistemas locais, desloca a fauna, modifica os pântanos e afeta as comunidades indígenas que dependem de um solo estável para caçar, construir ou se deslocar.